Lumière fossile, matière explosive

Entretien

Entre les mois de juillet et de novembre 2023, l’anthropologue Tim Ingold et l’artiste Abdelkader Benchamma ont pu correspondre et échanger autour de thèmes qui leurs sont chers. Cette conversation, où il est question de chaos, d’univers, de fossiles et de strates, mais aussi de création, d’introspection et de liberté est ici reproduite dans son intégralité.

Lumière fossile, matière explosive

Tim Ingold et Abdelkader Benchamma

Abdelkader Benchamma – « C’était comme voir le visage de Dieu », s’est exclamé George Smoot, responsable du satellite COBE (Cosmic Background Explorer) de la NASA lors de l’annonce de la découverte du rayonnement cosmique.

Fluctuations et rayonnements. Traces visibles dans le fonds cosmologique, traces d’un univers des débuts qui n’existe pourtant plus. Comme si le rayonnement pouvait imprimer une trace, des lignes, un substrat.

Toutes ces strates qui me fascinent et habitent mes dessins depuis maintenant plusieurs années sont autant de couches géologiques que de traces laissées par des sédiments sur des parois, par des forces ténues et fragiles qui pourtant répètent pendant des siècles tel courant, tel fluide pour finalement réussir à modifier la matière. Image instantanée d’un flux qui n’est plus, qui ne se résout pas à disparaitre après maintes décantations.

Ou bien, ces superpositions de sédiments seraient une partie d’un cerveau fabuleux et infiniment grand, récoltant les rumeurs et croyances qui se sont succédées, se transformant, s’adaptant aux progrès technologiques, depuis le début de l’humanité. Répétitions, prémonitions et anticipations. Il est des endroits et des moments où ni le futur, ni le passé existent. Sur ces strates, emprisonnées tels des fossiles de fossiles, des scènes apparaissent, certaines se sont déjà évaporées, d’autres sont précises comme un souvenir qui ne voudra jamais disparaitre.

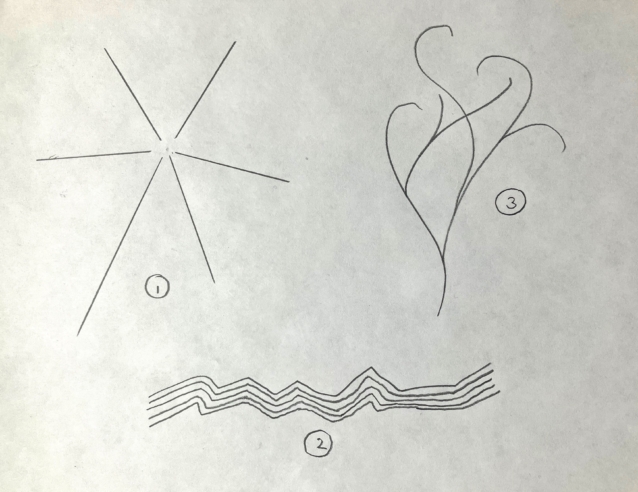

Tim Ingold – Ce qui me fascine dans votre travail, c’est le jeu de la lumière et de l’obscurité, du noir et du blanc, des lignes parallèles et des surfaces, du rayonnement et de la flamboyance. On y trouve beaucoup de lignes, mais elles sont de différentes sortes. Il y a des lignes droites qui rayonnent à partir d’un centre, qui me font penser à des rayons de lumière jaillissant d’une source explosive, comme le soleil ou une étoile lointaine. Il y a des lignes parallèles qui me rappellent les sédiments anciens et plissés d’une paroi rocheuse. Et il y a des lignes qui se tordent et s’enroulent comme les flammes dans le vent. Je les ai dessinées dans la Figure 1. Je m’intéresse à ce que font ces lignes et à la relation qu’elles entretiennent entre elles.

Les lignes droites pourraient être un soleil radieux et les lignes parallèles pourraient être les strates d’un dépôt géologique contenant des fossiles. Je commencerai par ces deux types de lignes. J’aborderai le troisième – la ligne sinueuse et courbe – dans un instant. Le rapprochement du premier exemple et du deuxième m’amène à me poser une question – une question à laquelle je n’avais certainement jamais pensé, mais que vous avez déjà soulevée dans le titre de votre livre : Rayon Fossile (Actes Sud, 2021). Je me demande : comment un rayon de lumière peut-il devenir un fossile ? À première vue, tout paraît les opposer : le rayon est instantané, immatériel et source de renouveau ; le fossile est permanent, extrêmement solide et un vestige du passé. L’un est clair et léger ; l’autre, sombre et lourd. Avec l’un, le monde s’anime ; avec l’autre, il est incrusté dans la mort.

Trois types de lignes : (1) lignes rayonnantes ; (2) lignes parallèles ; (3) lignes courbes

Le fossile n’est pourtant pas une roche comme les autres. Il s’agit des restes pétrifiés d’une chose qui a vécu, qui s’est développée et qui a respiré. Où a-t-il donc trouvé l’énergie de le faire ? Du soleil, bien sûr ! Nous pourrions peut-être imaginer – voire définir – la vie comme un processus qui convertit le rayonnement solaire en matières fossiles. Partout où quelque chose vit et se développe, ce processus se déroule. L’arbre vivant, par exemple, qui déploie ses feuilles pour attraper le soleil, est sur le point de faire partie d’une veine de charbon. La lumière blanche du soleil est transformée par l’arbre en matière anthracite. Et entre la blancheur de la lumière et le noir de la matière se trouvent toutes les couleurs de la nature que nous avons l’habitude de voir à la lumière du jour.

Mais quelle est cette lumière ? Et quelle est cette matière ? Ce n’est pas la lumière, ou la matière, au sens des physiciens ou des cosmologues de la NASA. En optique, la lumière se définit comme une énergie rayonnante, qui se présente sous la forme d’une gamme de longueurs d’ondes auxquelles les photorécepteurs des yeux des humains ou d’autres créatures sont préparés à répondre. Ces longueurs d’ondes nous donnent les différentes nuances du spectre. La lumière blanche est donc ce que l’on obtient lorsque toutes ces nuances sont combinées.

Mais ce n’est pas la lumière qui perce à travers les nuages un jour d’été et fait scintiller tout ce sur quoi elle tombe. Les rayons du soleil et le scintillement sont des phénomènes de l’expérience, provoqués par la rencontre de l’esprit et du monde, plutôt que des événements physiques qui peuvent être objectivement mesurés et enregistrés. Des êtres de toute sorte, y compris les humains, sont nés dans cette lumière, dans un océan de lumière. « La première fois que nous voyons la lumière, écrivait William James dans son Précis de psychologie en 1892, nous sommes cette lumière plutôt que nous ne la voyons. [1]»

L’arbre lui-même, si ses feuilles pouvaient voir, apparaîtrait comme une créature de la lumière, absorbant la sensation de chaque œil-feuille dans le faisceau lumineux de son tronc. Alors que le tronc peut nous sembler solide, se ramifiant en une voûte de feuilles, dans la vision de l’arbre, il s’ouvrirait sur un monde en feu, chaque tronc, chaque branche et chaque feuille s’embrasant dans une forêt de flammes [2]. Le rayon et la flamme ne sont toutefois pas identiques. Les rayons qui percent les nuages d’été et projettent des ombres sur le sol sont droits. Les flammes qui s’élèvent, en revanche, comme les troncs et les branches des arbres, s’enroulent en réponse aux courants aériens dans l’atmosphère. Leurs lignes ne sont pas de rayonnement mais de flamboyance – une distinction bien connue des bâtisseurs des cathédrales gothiques, pour qui le rayonnant et le flamboyant [3] représentaient des styles architecturaux distincts. Dans le premier cas, les lignes droites – comme le remplage des fenêtres – rayonnaient à partir d’un centre ; dans le second, elles s’enroulaient comme un feuillage arboricole.

Or, une vie qui commence dans la chaleur blanche de la lumière se termine inévitablement dans l’obscurité de la matière. Comme pour la lumière, il ne s’agit pas d’une question de physique, avec ses atomes et molécules excités de diverses manières par le rayonnement électromagnétique, mais plutôt de géologie : une croûte planétaire déchirée par des forces tectoniques d’une magnitude colossale. On l’observe, par exemple, au flanc d’une falaise où la mer a entaillé des strates de roches sédimentaires. Déposées au fil des siècles comme des veines de charbon, ces strates apparaissent comme une série de bandes fossilifères parallèles, quoique plissées, déformées et fracturées au point d’éliminer la moindre trace de régularité. Ce qui est remarquable, c’est que malgré toutes leurs irrégularités, les bandes restent parfaitement parallèles.

« Toutes ces strates qui me fascinent et habitent mes dessins depuis maintenant plusieurs années sont autant de couches géologiques que des traces laissées par des sédiments sur des parois, par des forces ténues et fragiles qui pourtant répètent pendant des siècles tel courant, tel fluide pour finalement réussir à modifier la matière. »

Abdelkader Benchamma

Mais c’est loin d’être le seul exemple de parallélisme dans la nature. Si nous tournons le dos à la falaise, pour faire face à la mer, nous verrons immédiatement une autre série de bandes parallèles, cette fois de vagues avançant vers le rivage. Elles conservent elles aussi leur parallélisme, malgré l’irrégularité du littoral auquel elles se conforment. Lorsque la marée descend, on voit parfois des ondulations parallèles dans le sable, ou des lignes d’algues, laissées par les vagues lorsqu’elles se retirent. Regardons maintenant de plus près les coquillages que la marée a rejetés sur le rivage : nous verrons qu’ils sont eux aussi striés de bandes parallèles, dues aux dépôts calcaires de leur croissance progressive. Tandis que la lumière rayonne, la matière – dans son incrustation – est esclave de la ligne parallèle !

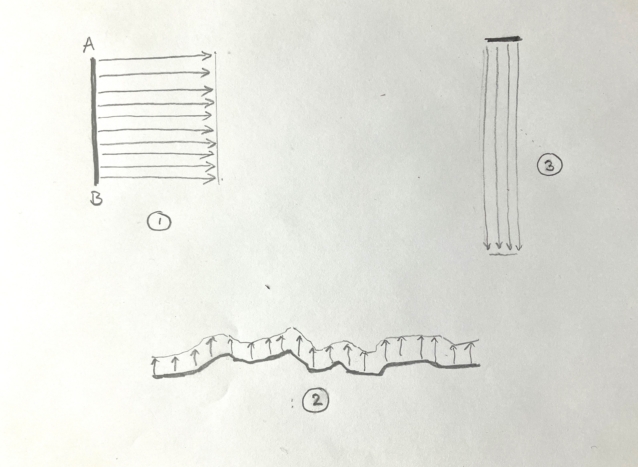

Dans tous les cas, le parallélisme vient du déplacement simultané d’une ligne, sur toute sa longueur, dans une direction perpendiculaire à son extension longitudinale. Le mot qui désigne ce phénomène est le décalage. Les vagues se déplacent parallèlement au littoral, par exemple, mais sont décalées vers lui. Les stries de la roche sédimentaire sont perpendiculaires à l’axe de dépôt. Le peintre Paul Klee expliquait dans ses carnets comment le décalage d’une ligne A-B produisait lui-même une surface plane [4]. Si on décale la ligne d’une distance égale à sa longueur, on obtient un carré. Pour Klee, le carré était une figure sans accent ni intensité propre. Les carrés tendent à apparaître dans les actes humains de cadrage, qui transforment ces parties du monde bloquées en leur sein en leurs propres images, imposant une division entre la représentation et la réalité qui n’existait pas auparavant. Lorsque je vois des carrés dans vos dessins, c’est ce qu’ils semblent faire aussi.

Le monde vivant, cependant, déborde toujours du cadre que l’on essaie de placer autour de lui, tout comme il déborde des carrés dans vos dessins. C’est pourquoi, malgré la prolifération des lignes parallèles dans la nature, on n’y trouve presque pas de carrés. Au lieu de cela, deux choses sont susceptibles de se produire. 1) La ligne à décaler peut-être très longue par rapport à la distance de décalage. C’est ce qui se produit avec les vagues et les strates de roche. Une strate ou la crête d’une vague peut sembler se prolonger à l’infini, même si la distance entre les strates successives, ou entre les crêtes successives, reste courte. 2) La distance de décalage peut être très longue par rapport à la longueur de la ligne. Pensez à une chute d’eau, dont la profondeur est bien supérieure à la largeur. Dans tous les cas, le résultat n’est pas un carré mais plutôt un ruban. J’ai essayé de dessiner ces différentes possibilités dans la Figure 2.

Trois types de décalage : (1) le carré (d’après Klee) ; (2) la crête de la vague ; (3) la chute d’eau

Il existe un autre endroit où l’on trouve des lignes parallèles, selon une mimèsis explicite de la nature : le jardin zen japonais, couvert de gravier blanc. Ces lignes sont produites, avec tout le soin et le dévouement possibles, en passant le râteau sur le gravier. Cela ressemble à la chute d’eau : une ligne courte, déjà intégrée à la structure du râteau, est décalée sur une distance très longue, potentiellement infinie. Mais paradoxalement, les jardiniers eux-mêmes compareraient plutôt les lignes ainsi produites aux ondes d’un ruisseau ou d’un lac, voire aux vagues de la mer. Le paradoxe tient au fait qu’en réalité, les ondes et les vagues sont produites par le mouvement du vent à la surface de l’eau. Et ce mouvement est transversal aux lignes des ondes ou des vagues qu’il provoque. Dans le cadre de ma figure, un décalage de type 3, produit par le ratissage, est imaginé comme un décalage du type 2, produit par le souffle du vent.

Le ratissage peut ainsi créer l’apparence d’une surface agitée par le vent, mais il est incapable d’imiter le vent lui-même. N’en va-t-il pas de même de vos dessins ? Comme le ratissage, le dessin laisse la trace de votre geste dans la surface. Le mouvement suit les lignes. Mais lorsque nous observons l’œuvre achevée, avec toutes ses stries parallèles, nos yeux ne veulent pas suivre les lignes sur toute leur longueur, en reprenant le mouvement que vous avez fait pour les créer. Ils veulent plutôt les traverser, en suivant le décalage, comme s’ils observaient les vagues avançant sur le rivage ou la séquence de strates d’une formation géologique. Et ce faisant, ils entrent dans un autre registre du temps : non pas le temps de votre dessin, mais le temps de la Terre, de l’univers lui-même, dans le tumulte de son déploiement.

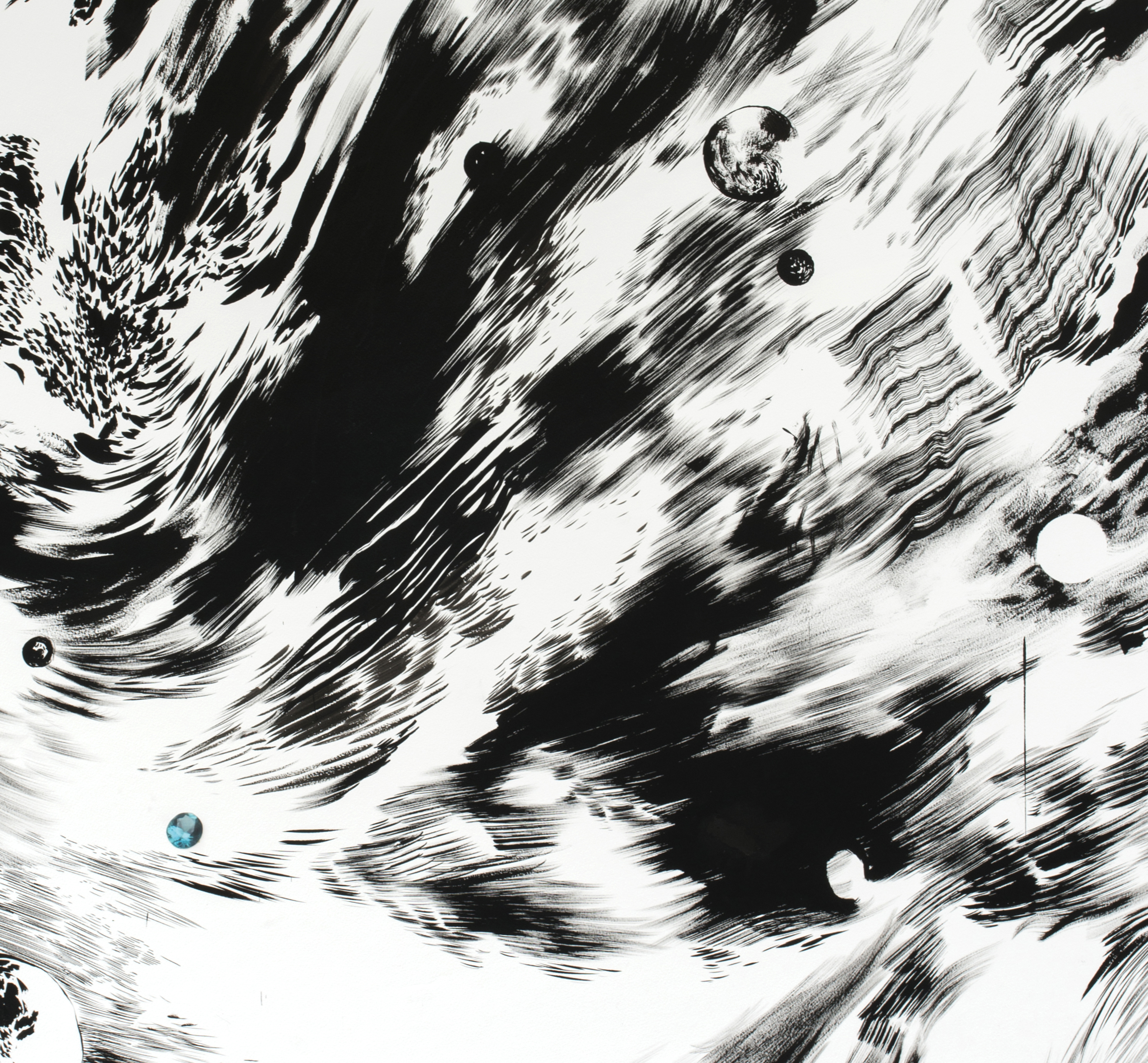

Bien sûr, il ne s’agit pas de nier que vous puissiez dessiner comme le vent. Mais un tel dessin produit des lignes d’un type très différent. Elles tourbillonnent, comme l’air que nous respirons, comme les flammes et la fumée. Ce sont les lignes flamboyantes – les lignes du troisième type. On trouve aussi beaucoup de ces lignes dans vos dessins, avec des rayons hérissés et des stries parallèles. Et le monde qu’elles décrivent n’est pas parfaitement divisé entre le ciel et la terre, avec le sol en bas et l’air en haut. Il vaudrait peut-être mieux l’imaginer, tel l’univers lui-même, comme une explosion de matière noire, dans laquelle des fragments de roche déchiquetés et brisés, portant dans leurs stries parallèles une trace de leur dépôt initial, flottent parmi les sables ondulés, les arbres déchirés par le vent et les nuages tourbillonnants d’un ciel d’orage, tous traversés de rayons de soleil. La fin de cet univers n’est rien d’autre que son début. Comme dans vos dessins, c’est du noir déchiré par des rayons de blanc.

Engramme-Archeologie

Abdelkader Benchamma – Avant toutes choses, avant de prendre un pinceau, je commence par convoquer une image, un morceau de paysage mental. Certaines fois, plusieurs jours ou plusieurs semaines avant d’aller à l’atelier. Je vis alors avec cette image mentale, fluctuante, sur laquelle j’ajoute et soustrais matières et flux.

Un dialogue silencieux s’opère alors entre les images flottant à la surface et celles, inconscientes, enfouies dans les couches de mon esprit.

Il y a des temps de décantations qui sont incompressibles.

Je ne sais pas à quelle matière du vivant correspondent ces images. Elles semblent pourtant porter une histoire, une intensité. Images souvent habitées par un son, une vibration, une vitesse, un éclat. Récemment, des reflets de couleurs y apparaissent, comme si ces couleurs étaient aussi changeantes que les formes.

Minuscules paysages fossilisés en quelques secondes comme pris dans la lave et puis des éclats de planètes que l’on ne pourra jamais traverser sauf en rêve. D’autres fois plus figuratives, elles semblent porter des échos de rituels oubliés depuis longtemps. Même s’il n’y a ni haut, ni bas, il y a cette impression de descente.

En parlant de rêves, j’aimerais que mes paysages possèdent une ambiguïté onirique.

Je parle de ces rêves étranges que l’on a tous fait, où l’on comprend au réveil que l’on a visité des espaces qui semblent exceptionnels et dérangeants par leur intensité, sans que l’on ne sache pourquoi. On doit souvent se battre contre notre esprit pour les conserver.

Une montagne reste une montagne dans un songe, mais certaines fois nous comprenons qu’elle est également un espace magique, avec ses propres histoires et ses propres symboles. C’est un tas archétypal ou une sépulture oubliée, un lien ténu entre les cieux et les profondeurs de la terre, une tentative vaine de se rapprocher des dieux, du céleste ou des extraterrestres – un endroit de notre esprit que l’on contourne sans pouvoir y pénétrer.

« Les terriers du rêve construisent nos villes ; les mondes parallèles décrivent la structure du monde lui-même, qui n’est pas un, qui n’est pas totalisable, mais à tout le moins dédoublé, clivé, feuilleté, fantastique. »[5]

Le dessin entretient toujours un dialogue tendu avec le blanc qui n’est pas totalement vide : à la fois quelque chose qui apparait et qui disparait. Le dessin comme une maille : aussi bien un élément tangible et réel qu’un élément qui dessine du vide.

Certaines questions ne me quittent pas, et notamment celle-ci : Peut-on voir quelque chose que l’on ne connait pas ?

Et comment le verrait-on ?

Puisque le cerveau humain voit par reconnaissance de formes, comment réagi-t-il lorsqu’il se retrouve devant quelque chose qui ne correspond à aucune forme connue ? La paréidolie – cette fonction cérébrale consistant à choisir dans notre réserve d’images mentales une forme pour en désigner une autre, presque en urgence, souvent maladroitement et de manière tristement répétitive – un visage dans telle roche ou dans tel nuage – fonctionnerait un moment. Mais ensuite ?

« […] Et les premières gouttes de pluie qui tombaient et la lumière qui changeait radicalement de cette façon surnaturelle qui est totalement naturelle, bien sûr, toute cette prémonition électrique qui parcourt le ciel n’étant qu’un spectacle inventé par l’homme. »[6]

Céline Millner écrit en parlant des romans de Tabucchi que « les traces, les empreintes, sont une forme de résistance du passé, elles doivent être considérées comme un nouveau mode d’être. Il est impossible de parler du présent sans prendre en considération sa déchirure, son impossible linéarité, sans cesse mise en question par les apparitions du passé. »[7]

Nous ne sommes plus dans l’infiniment grand, mais nous parlons toujours d’une absence qui ne se résout pas à disparaître totalement.

C’était comme voir le visage de Dieu, lors de sa découverte

Le satellite COBE (Cosmic Background Explorer) de la NASA est le premier à repérer et à cartographier les fluctuations de température dans le fond cosmique.

« Je pense que ce à quoi nous assistons dans vos dessins, c’est précisément à cette explosion, provoquée par la fusion des deux mondes du cosmos et de l’affect, ou mieux encore, peut-être, des rêves et de la vie éveillée. Mais la naissance du nouveau est aussi l’éclatement de l’ancien, car l’explosion détruit les lits déformés et fossilisés des sédiments anciens. »

Tim Ingold

Tim Ingold – Vous parlez de la naissance d’un univers, qui s’avère aussi être un énorme cerveau. Vous êtes à l’intérieur de ce cerveau, mais vous dites aussi que vous êtes dans un monde onirique – c’est donc le cerveau qui est à l’intérieur de vous ! Nous avons tous fait des rêves où nous avons l’impression de tomber la tête la première dans un vide sans fond. Ils se terminent invariablement par un réveil brutal, souvent dans la panique et la sueur. Peut-être parce qu’il n’y a pas de gravité dans votre monde onirique, il n’y a pas non plus de haut ou de bas. Il n’y a que le vent, qui ne connaît ni l’un ni l’autre. Vous parlez donc d’une descente qui n’est pas une chute, mais une sorte d’atterrissage forcé.

Mais j’aimerais savoir si le monde de vos rêves est distinct de celui de votre vie éveillée, ou si c’est le même monde, sous un autre angle. Serait-ce que, dans le rêve, le blanc apparaît sur un fond noir, alors que c’est l’inverse dans la vie éveillée, et que le noir apparaît sur un fond blanc ? Je suppose que lorsque vous dessinez, vous n’êtes pas complètement endormi. Mais je me demande si vous êtes malgré tout pleinement éveillé. Ou êtes-vous sur le seuil, entre le sommeil et la veille ?

À votre question – « Peut-on voir quelque chose que l’on ne connaît pas ? » –, de nombreux spécialistes vous répondraient que non. Pour eux, voir une chose dépend de la projection d’une forme – déjà enregistrée dans le cerveau humain, dans sa mémoire – sur la masse informe de la stimulation visuelle enregistrée à la surface de la rétine. Mais je suis persuadé qu’ils ont tort. Nous devons faire d’abord une distinction importante. C’est une chose de dire « Je vois ceci ou cela », mais c’en est une tout autre de s’écrier « Je vois ! » La première est banale et ordinaire, la seconde, exaltée. Commençons donc par la partie monotone.

Je suis convaincu, grâce à la psychologie écologique de James Gibson [8], que la perception – non seulement la perception visuelle, mais aussi la perception à travers d’autres modalités sensorielles – n’est pas une opération interne à la personne qui perçoit, par laquelle le cerveau ajoute une forme mentale à la matière première informe de la sensation corporelle, mais plutôt une activité continue de l’être vivant tout entier, équipé d’yeux, d’oreilles, d’un nez, etc., dans un environnement richement structuré. C’est l’être qui voit les choses, et non son cerveau, et il le fait non pas en reconnaissant des formes qu’il connaît déjà mais en se déplaçant dans son monde et en l’explorant activement. Les choses qu’il perçoit sont réellement là, et leurs caractéristiques sont entièrement spécifiées par les propriétés invariantes de l’ensemble des stimuli en constante évolution, comme dans le modèle de réflexion de la lumière, lorsqu’on se déplace autour d’elles. Il n’est pas nécessaire d’avoir une image préconçue pour savoir qu’une chose est là et pour en détecter la forme et la texture, même si nous n’avons aucune idée de ce que c’est.

Il s’agit dans ce cas de voir les choses dans la lumière. Mais qu’en est-il de la lumière elle-même ? Sans lumière, évidemment, nous ne verrions rien. La « lumière » n’est peut-être alors qu’une autre façon de dire « Je vois » [9]. C’est l’expérience de baigner dans l’éclairage. Les malvoyants eux-mêmes, qui rencontrent des difficultés à distinguer avec précision les choses qui les entourent, partagent cette expérience. Comme je l’ai déjà noté, il ne s’agit pas de la lumière que les physiciens reconnaîtraient comme un type de rayonnement électromagnétique. Il s’agit plutôt de la lumière du soleil brillant et de la lune pâle, des étoiles scintillantes, de l’éclair et de l’aurore boréale chatoyante. Nous ne nous contentons pas de voir ces phénomènes ; nous voyons avec eux, dans le temps réel de notre propre connaissance visuelle. Ils sont autant dans nos propres yeux que dans le cosmos, non parce qu’ils existent dans deux endroits à la fois, reliés par une longue ligne droite de transmission, mais parce que, dans notre expérience, le champ de la connaissance visuelle et la grande étendue du cosmos ont fusionné.

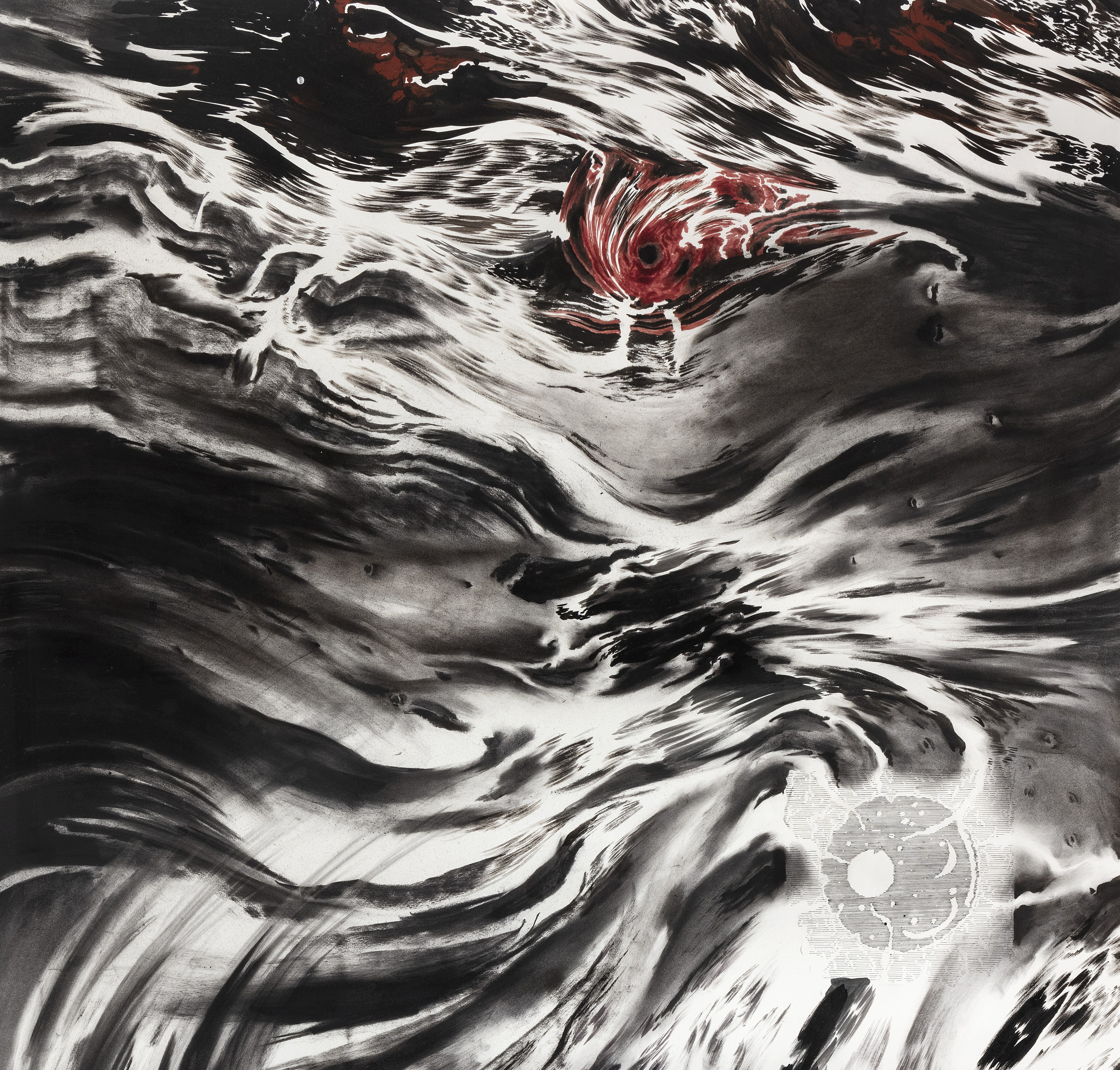

C’est peut-être ce que vous voulez dire lorsque vous affirmez que vous avez l’impression d’être dans un cosmos qui est lui-même un énorme cerveau. Entrer dans vos dessins – et il faut y entrer, car on ne peut pas se contenter de rester devant et de les regarder –, c’est comme assister à la naissance explosive de ce cosmos. Mais cela n’a rien à voir avec le « big bang » que les astronomes aiment identifier comme l’origine de ce qu’ils appellent l’univers. Nous avons peut-être atteint un point dans cette conversation où nous ne pouvons plus parler de l’univers et du cosmos comme s’il s’agissait d’une seule et même chose. Permettez-moi de m’expliquer.

D’après le géographe, orientaliste et philosophe Augustin Berque [10], l’univers de l’astronomie moderne est un cosmos inversé, de telle sorte que le monde qui était autrefois autour de nous et en nous est devenu un monde sans nous – un monde objectif, extérieur et indifférent à nos affaires. Si l’univers physique est né d’un big bang unique, le cosmos naît en permanence, tout comme nous. C’est un processus de naissance perpétuelle. C’est de là que vient notre mot « nature » – du latin natus, qui est né.

En un sens, par conséquent, chaque fois que nous ouvrons les yeux sur le monde, c’est comme si c’était la première fois. Lorsque le sentant rencontre le sensible, comme le dit le philosophe Merleau-Ponty [11], il se produit une étincelle qui déclenche une sorte d’explosion. Je pense que ce à quoi nous assistons dans vos dessins, c’est précisément à cette explosion, provoquée par la fusion des deux mondes du cosmos et de l’affect, ou mieux encore, peut-être, des rêves et de la vie éveillée. Mais la naissance du nouveau est aussi l’éclatement de l’ancien, car l’explosion détruit les lits déformés et fossilisés des sédiments anciens.

Me suis-je un peu rapproché de la compréhension de ce qui vous anime dans votre travail ? Je l’espère. Il me reste cependant une question à vous poser. Vous dites que vous avez une image mentale en tête, et que vous pouvez y revenir pendant plusieurs jours ou semaines avant même de commencer le travail de dessin sur la surface. Mais je me demande comment il est possible de préparer une telle image d’un monde qui n’est jamais le même d’un moment à l’autre, ou qui est explosif par nature.

La sociologue Lucy Suchman [12], qui travaille sur les « plans » et les « actions situées », présente l’exemple du kayak en eau vive. La kayakiste peut passer de longues heures à observer les eaux déchaînées de la rivière en furie et à répéter chaque mouvement dans sa tête, mais, une fois embarquée dans les rapides, elle se fie à ses propres capacités de perception aiguë et de réaction rapide, plutôt qu’à un plan préalable, pour s’en sortir. Je me demande s’il en va de même pour vous. Ou, pour reformuler la question : commencez-vous par tout planifier dans votre tête, de telle manière qu’il ne vous reste plus qu’à transférer le modèle prêt à l’emploi d’une surface mentale à une surface matérielle dans le dessin ? Ou êtes-vous plutôt comme la kayakiste, pour qui les heures de préparation sont destinées à fabriquer le tremplin optimal pour se lancer dans l’action ? Et une fois lancé, composez-vous vos mouvements, comme elle, au fur et à mesure ?

Abdelkader Benchamma – J’ai pris beaucoup de plaisir et d’intérêt à découvrir votre réponse et votre texte. Merci infiniment d’avoir pris la peine de créer ces échos avec mon travail, échos que je trouve aujourd’hui très beaux et intéressants. J’aime énormément cette comparaison de Lucy Suchman qui prend l’exemple du kayakiste qui se prépare en se remémorant le flux, les mouvements, les turbulences de la rivière, afin de les anticiper et en même temps qui ne sait pas du tout ce qu’il va trouver une fois dans la rivière. C’est une très belle métaphore pour ma pratique du dessin et de la création. Nous sommes toujours composés de tout ce que nous avons vu, lu, aimé et même oublié lorsque nous créons. J’avais lu qu’une partie du cerveau ne faisait pas la distinction entre un mouvement visualisé mentalement et un mouvement que l’on ferait physiquement. D’ailleurs beaucoup de sportifs travaillent de cette manière, en visualisant et en se répétant mentalement des gestes et des enchainements de mouvements, qu’ils pourront ensuite faire spontanément. Créer une reconnaissance à partir de l’imagination.

Cette idée de duper le cerveau est intéressante. À ce propos, Bruce Lee disait de ne jamais parler de soi d’une mauvaise manière même en rigolant, car le cerveau ne ferait pas la différence. Mais je pense quand même que rire de soi est quelque chose d’essentiel.

Je suis à la campagne, j’ai pu lire mais je n’ai pas dessiné depuis plus d’une semaine. Je vous réponds bien tard et je m’en excuse. Le début d’année a été très intense avec deux grandes installations dessinées que j’ai réalisé à la suite. C’est une chose qui ne m’arrive pas si souvent car il est essentiel pour moi d’avoir de longs moments entre chaque projet. Mais cette fois c’était beau et intéressant d’être pris dans un flux, une dynamique, et être dans un dessin plus « lâché », plus libre. Disons que ma manière de dessiner correspondait assez bien aux forces mises en scène sur les murs.

Pour être tout à fait honnête, j’ai été très déprimé et complètement vidé par ce cauchemar vivant qui se passe à Gaza aujourd’hui, et qui n’est pas vraiment une guerre. Je n’avais plus envie de rien. Aucune énergie pour dessiner ou écrire. Tout d’un coup on se demande pourquoi créer, à quoi cela peut-il bien servir au milieu de telles inhumanités. Il y a des périodes où l’on peut presque ressentir une sorte d’affaissement, d’effondrement de ce qui nous rend humain. Finalement, peut-être que toute cette civilisation qui nous entoure n’est qu’une mince couche qui peut craquer très vite. Et notre faculté à accepter tout cela est tout aussi angoissante. Carl Gustav Jung parlait de périodes où nombre de ses patients faisaient des cauchemars très semblables lors de la montée du nazisme. Peut-être somme nous beaucoup plus reliés les uns aux autres et à certaines choses sans le savoir. Alors, pour sortir de cette noirceur, je me suis mis à dessiner des arbres, sans me poser de questions, vraiment comme une prière. Ces arbres étaient d’ailleurs inspirés de prière coraniques, presque des calligraphies. Un petit peu chaque jour comme une promesse d’un peu d’humanité à venir.

Tim Ingold – Alors, laissons le dernier mot aux arbres !

—

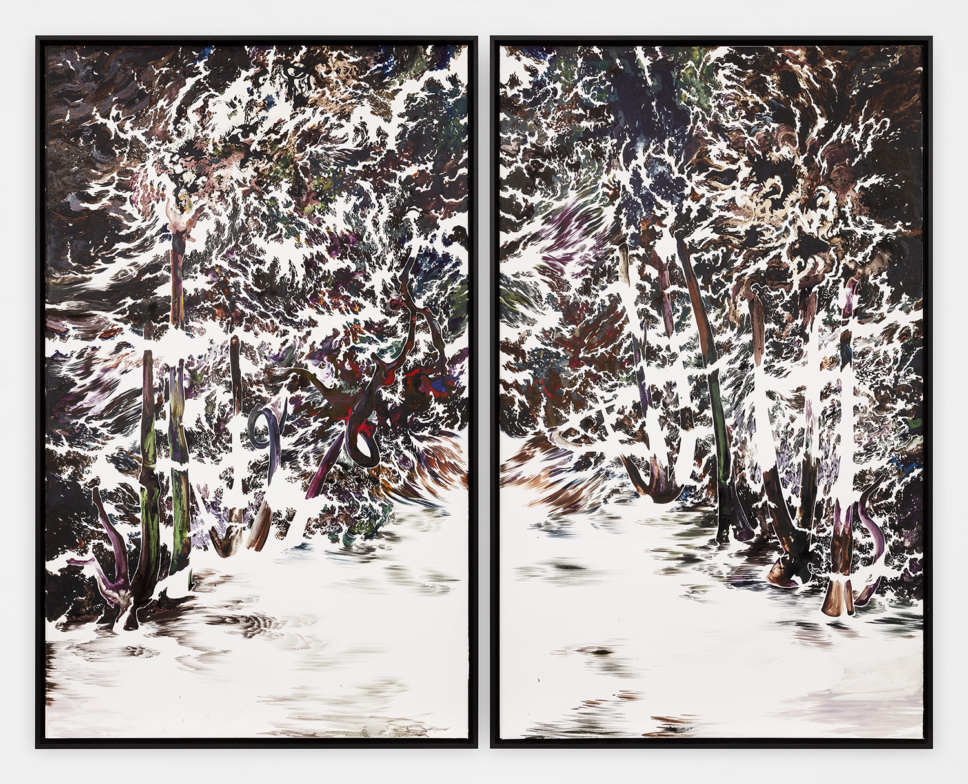

Header : Vue de l’exposition « Solastalgia: Archaeologies of Loss », 13 octobre 2023 – 24 mars 2024, Toronto, Canada

Deuxième image : L’horizon des événements, 2019, détail. Encre sur papier marouflé sur toile, triptyque, 250 x 150 cm chacun.

Troisième image : White Dwarf, 2023, détail. Encre et fusain sur papier, 160 × 115 cm.

[1] William James, Précis de psychologie [1892], Paris, Seuil/Les Empêcheurs de penser en rond, 2003, p.56.

[2] Tim Ingold, Correspondances. Accompagner le vivant, Arles, Actes Sud, 2024, p.50.

[3] Les deux mots en français dans le texte.

[4] Paul Klee, Cours du Bauhaus : Weimar, 1921-1922 : contributions à la théorie de la forme picturale, Paris, Hazan, Strasbourg, Musées de Strasbourg, 2004.

[5] Georges Didi-Hubermann, Phasmes : Essais sur l’apparition, tome I, Paris, Les Éditions de Minuit, 1998.

[6] Don Dellilo, Cosmopolis, Paris, Actes Sud, 2003.

[7] Clélie Millner, « Heuristique et scepticisme dans Notturno indiano d’Antonio Tabucchi », 2007, Presses Sorbonne Nouvelle. Disponible en ligne : http://journals.openedition.org/trans/194

[8] James J. Gibson, Approche écologique de la perception visuelle [1979], Bellevaux, Éd. Dehors, 2014.

[9] Tim Ingold, The Perception of the Environment: Essays on Livelihood, Dwelling and Skill, Londres, Routledge, 2000, p. 265.

[10] Augustin Berque, La Pensée paysagère, Bastia, Éd. Éoliennes, 2016.

[11] Maurice Merleau-Ponty, Le Primat de la perception et ses conséquences philosophiques, précédé de, Projet de travail sur la nature de la perception, [1933] ; La Nature de la perception, [1934], Paris, Verdier, 1996.

[12] Lucy Suchman, Plans and Situated Actions: The Problem of Human-Machine Communication, Cambridge, Cambridge University Press, 1987, p. 52.

Arbres – Mondes Souterrains

Tim Ingold est professeur émérite d’anthropologie sociale à l’université d’Aberdeen. Il a mené des recherches sur le terrain auprès des peuples Saami et Finlandais en Laponie, publié des travaux sur l’environnement, la technologie et l’organisation sociale au sein du Nord circumpolaire, sur les animaux dans la société humaine, ainsi que sur l’écologie et la théorie de l’évolution. Ses travaux les plus récents portent sur la perception de l’environnement et les compétences pratiques. Ingold s’intéresse actuellement aux liens entre l’anthropologie, l’archéologie, l’art et l’architecture. Parmi ses ouvrages récents figurent La perception de l’environnement [The Perception of the Environment] (2000), Lignes [Lines] (2007), Être au monde [Being Alive] (2011), Faire [Making] (2013), La vie des lignes [The Life of Lines] (2015), L’Anthropologie comme éducation [Anthropology and/as Education] (2018), Pourquoi l’anthropologie c’est important [Anthropology: Why it Matters] (2018), Correspondances [Correspondances] (2020), Imaginer pour de vrai [Imagining for Real] (2022) et L’ascension et le déclin de la génération actuelle [The Rise and Fall of Generation Now] (2023). Ingold est membre de la British Academy et de la Royal Society of Edinburgh. En 2022, il a été nommé CBE pour sa contribution à l’anthropologie.

Né en 1975 à Mazamet (France), Abdelkader Benchamma vit et travaille à Paris et Montpellier. Benchamma a choisi le dessin noir et blanc comme medium de prédilection. Variant les approches graphiques, il aborde tantôt la feuille d’un trait minutieux de graveur tantôt le mur d’un geste généreux qui s’approprie l’espace. La matière s’évade du cadre dans une croissance organique. Nourris de littérature, de philosophie, d’astrophysique, de réflexions ésotériques, ses environnements mettent en œuvre des scénarios visuels qui questionnent notre rapport au réel sondant les frontières avec l’invisible.