Histoire

Les quatre éléments

La terre

16 février – 18 mars, 1967

De toutes les matières, la terre est la première. La terre prend des aspects et des significations infinies dans l’esprit de l’homme. Tout paysage peut être considéré comme une ode à la terre qui nourrit verdure et végétation, qui se soulève en collines, se hérisse de montagnes, se creuse en vallées sous l’action des eaux. Le peintre moderne rend à la terre une existence autonome. La nouveauté en ce milieu du XXe siècle aura été de voir les artistes appréhender la terre dans son aspect le plus concret, et d’une manière que l’on peut qualifier de matérialiste. C’est la terre elle-même, la terre crue, grasse ou aride, la terre que l’on foule qui est le sujet même des oeuvres. A travers cette dialectique, le peintre atteint une poésie nouvelle et révélatrice qui nous incite à proclamer : oui, toute terre est promise, toute terre est sainte.

Georges Boudaille, Extrait du texte de l’invitation, février 1967

Djoka Ivackovic

20 avril — 16 mai, 1967

Dans ce temps si mal défini où tout se contracte, se ramasse, où le peintre invente puis récapitule au fur et à mesure, où la conscience chevauche entre un oubli total et l’ivresse d’une possession prête à être exorcisée, dans ce temps de gésine, avant que le geste devienne la conclusion tangible d’un mirage intérieur, pour Djoka Ivackovic, je sens bien que c’est par là qu’il faudrait commencer de parler. Pour une peinture sans repentir puisque « gestuelle », les épithètes ne manquent pas. Irrémédiable, définitive…

Mais ce qui est étonnant chez Ivackovic, c’est à travers la confusion de ses inscriptions cursives, chaque menée ne cesse d’avoir ce caractère unique, essentiel, propre à rétrécir l’espace pictural en elle. Que le jet se dissolve dans une dernière amorce de spirale, ou qu’il éclate parce que tombé de trop haut sur la surface de la toile, tout ramène à l’absolu dépouillement du signe dans sa force d’appropriation.

Jean-Loup Majewski, Les Lettres françaises, avril 1967

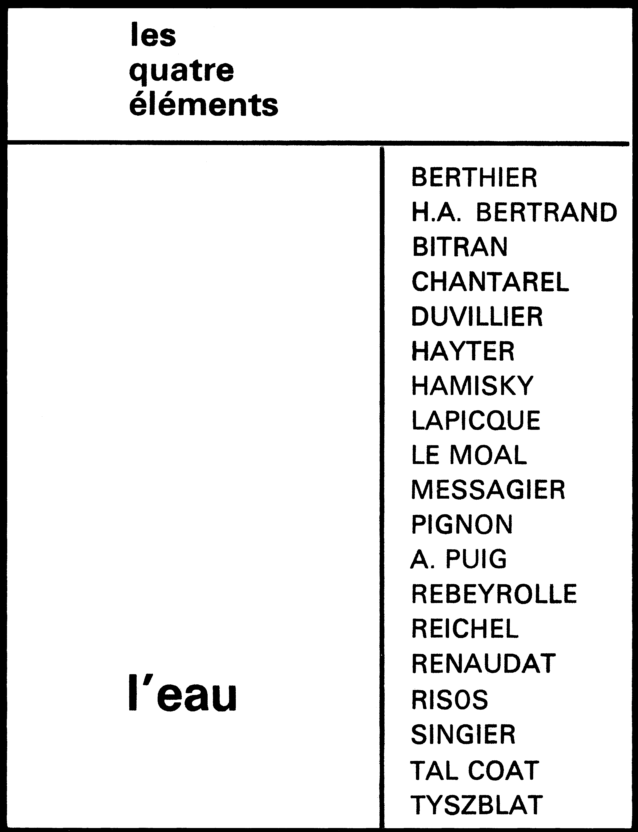

Les quatre éléments

L’eau

8 juin – 8 juillet, 1967

L’eau vive est fugitive comme le temps, elle est l’élément transitoire que l’on capte pour participer à son vertige. Elle est le lieu où l’imagination dynamique s’exerce presque musculairement à maîtriser un autre dynamisme. Fluide comme le discours, elle jaillit en source, telle un élan créateur toujours recommencé. L’eau est à la fois les deux sexes, mâle et fécondant, mais surtout, dans son épaisseur, féminin et maternel. Elle porte en suspension les formes qu’elle nourrit, réchauffe et berce. Ces images profondes qui unissent l’être au cosmos à travers l’intime sentiment vital, le peintre les retrouve dans l’intuition de son ouvrage, et d’abord dans le dialogue qu’il mène avec l’onctuosité ou la liquidité de la pâte, ce limon né du mariage de l’eau et de la terre, du médium et des pigments. Travaillée de l’intérieur, traitée comme une matière vivante, la pâte répétera d’autres genèses ; sous la caresse formelle d’une simple visualisation décorative, elle perd sa chance d’authenticité.De la même manière l’homologie picturale gagne à s’appuyer sur la créativité subconsciente. Les visions les plus fortes naissent en deçà de la pensée réfléchie qui les organise : l’artiste cesse d’être un imitateur, il devient le médium et le résonateur du monde.

Gilbert Gatellier, Texte de l’invitation, juin 1967

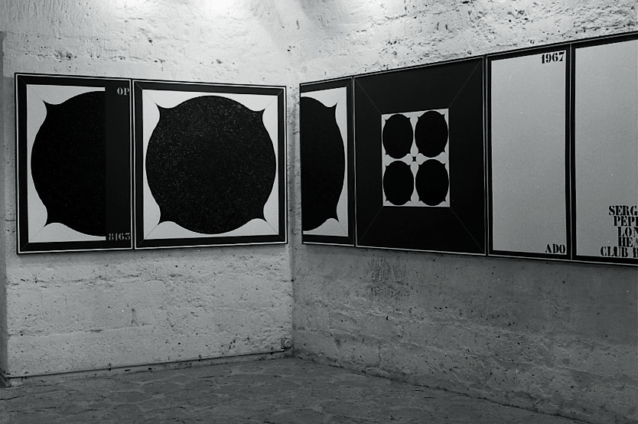

Ado

Œuvres récentes

5 octobre – 10 novembre, 1967

Le japonais Ado est peut-être la plus moderne des peintres orientaux de Paris. Sa vision est décantée à l’extrême. Il n’en demeure qu’une line, pure, stylisée, tendre et de légers effets de surface. Au-delà de l’objet, il faut savoir découvrir la personnalité de l’artiste, sa volonté de capter l’essentiel, une intransigeance mais aussi une vibration qui trahit son émotion et son angoisse. Pour s’exprimer d’une manière plus journalistique, je dirai que la peinture de Ado se situe dix ans après la fin du Op’art. Elle se projette dans l’avenir, avec une allure futuriste qui rejoint les audaces de nos couturiers d’avant-garde.

Georges Boudaille, Les lettres françaises, 20 octobre 1966

Les quatre éléments

L’air

23 novembre – 16 décembre, 1967

Des quatre éléments d’Empédocle, l’air est la parenthèse où l’homme vient se refaire ou se perdre. Il lui faudra cette respiration qui s’apparente aux battements d’ailes infatigables, et à leur bruissement. Le mouvement qui régénère. La marge laissée en blanc, bleu et orange ; et vous, les pieds joints, prêt à y sauter. Epique que tout cela, épique vraiment ! Et qui n’a pas eu ses moulins à vent, son cheval maigre à force de mauvaises hallucinations ? Tapis vert parfois, c’est votre doublure qui officie avec un vocabulaire de croupier : l’air est votre hasard ! Et le hasard compose avec les extrêmes. La peinture aussi, mais le peintre n’est pas ce fakir dont je m’enquérais plus haut. Le peintre danse, un peu plus seul que tout le monde, dans la surface de sa toile. Il possède plusieurs cordes à son arc, mais pas une chance de plus. Dans cette préface, la peinture est mon oubli. Mais il y a sûrement une peinture de l’air, même une peinture abstraite… Quoi qu’il en soit, le prétexte reste très beau. Et la peinture vaut mieux que le prétexte. Alors ?

Jean-Loup Majewski, Texte de l’invitation, novembre 1967