Histoire

Richard Serra

29 janvier – 2 mars, 1977

C’est à Paris que Serra découvre la sculpture, plus précisément dans l’atelier de Brancusi reconstitué au musée d’Art moderne et qu’il fréquente presque quotidiennement pour y dessiner lors de son séjour en 1964-1965. […] Brancusi, dira-t-il plus tard, lui a fait comprendre l’importance de la ligne du dessin, dans la sculpture. Toute la réflexion de Serra dès lors, et son activité d’artiste qui en découle, le mène à bannir de la sculpture toute picturalité, à insister sur la présence physique de l’objet. Il portera donc un regard critique sur ses premières oeuvres (1966-1969) qui, quelles que soient leurs immenses qualités plastiques, sacrifient encore trop aux conventions picturales : Belts (1966-1967), suite de lanières de caoutchouc suspendues, est en relation directe avec le grand Mural d’Iowa de Pollock ; […] quant aux pièces répandues sur le sol qui reprennent quelques-unes des propositions de la liste des verbes alors publiés par Serra (Splashing, Cutting, Tearing, Scatter Piece), elles ne peuvent éviter un arrangement de type pictural. Il ne faudrait pas pour autant minimaliser ses oeuvres. Avec elles, Serra a su accorder au matériau une place déterminante, ainsi qu’au processus de fabrication (« Process »). La sculpture est le résultat de ces différentes données. Transférées en une autre matière, elle perdrait toute raison d’être (alors que traditionnellement l’oeuvre finale, en bronze, a été travaillée dans une matière souple). Trouvant par hasard des tonnes de caoutchouc à son arrivée à New York en 1966, il découvre une matière qui lui permet un travail direct et fabrique une oeuvre aux formes aléatoires déterminées par la pesanteur. « Je ne suis pas impliqué, écrit-il, dans un but final pour mon travail. Le seul processus me suggère certains types d’organisation. »

C’est bien de cela dont il va s’agir dans les pièces Prop à partir de 1960 : plaques de plomb en appui les unes contre les autres ; équilibres instables, fruits d’une manipulation physique ; les Props posent comme une évidence la question de l’équilibre à la base de la sculpture. C’est effectivement le « Process » qui détermine les différents types d’organisation et non un schéma conceptuel ou une problématique de la série comme chez Sol LeWitt. Là encore le matériau peut avoir un rôle prépondérant : en se pliant, le plomb détermine certaines formes, de même plus tard, l’acier Corten permettra des réalisations à grande échelle. La limite des Props réside en effet dans leur dimension. House of Cards, l’oeuvre fondamentale de la série définit par exemple un espace intérieur et un espace extérieur. Or seul ce dernier est visible, ce qui gêne beaucoup Serra.

Alfred Pacquement, Les années 80, novembre 1983

Bernar Venet

30 avril – 28 mai, 1977

Les propositions avancées par Bernar Venet questionnent l’oeuvre à l’intérieur d’elle-même en postulant qu’elle ne renvoie qu’à elle-même, et à elle seule, mais que son interprétation n’est possible que par le recours à un autre langage qui nous en décrira sa structure intime, ce second langage n’étant lui-même explicable que par le truchement d’un troisième et ainsi de suite. Cette réflexion en spirale dans laquelle s’enferme toute théorie qui refuse de prendre en compte le fait que la pratique qu’elle administre n’a pas son entière autonomie, mais une autonomie relative puisqu’inscrite dans l’histoire, pose en fait, et plus banalement, la question du statut de l’art dans la société et de l’idéologie que ce statut porte et implique. Ajoutons qu’on suppose que ces propositions n’auront pas de spectateur, ou plutôt que celui qui les regarde et les examine ne s’y perde point dans la projection de ses fantasmes, n’y cherche point la trace de ce « délire des dieux » ou se parle ce qu’il refoule. Dès lors qu’elles s’offrent au regard, incluses dans la série artistique, elles deviennent des énigmes, des emblèmes aux sens inépuisables. Distraits de leur contexte où leur monosémie est effective et efficace, les analyses scientifiques, les objets rationnels, qu’arbitrairement mais logiquement, Venet nous livre dans le champ artistique cessent de fonctionner comme tels. On ne peut pas ne pas leur accorder une « aura », un « ici et maintenant » qui les métamorphosent en des monuments imprévisibles de ce monde que nous vivons. On quitte ainsi le plan de la pure dénotation où elles se maintenaient dans leur contexte propre, pour retomber dans celui de la connotation qui inéluctablement devient le leur dès lors que c’est en tant qu’objets d’art que nous devons – et peut-il en être autrement ? – les appréhender et les interroger…

Peintes, reproduites, elles procèdent d’un double mensonge. A l’illusion nécessaire parce que démonstrative du manuel s’ajoute l’illusion superflue, ludique de l’art. Venet délibérément l’accuse, la dit supercherie et tromperie – n’est-ce pas ainsi que l’on nommait certains « trompe-l’oeil » du XVIIIe siècle tel celui que Jean Clair reproduit sur la couverture de son livre sur Duchamp – puisqu’il ne détermine pas a priori la valeur de ses reproductions de figures d’angles ou d’arcs de cercle mais la mesure après-coup une fois l’oeuvre empiriquement produite. Au terme, oserait-on dire, que l’art conceptuel a trouvé ici le chemin du plaisir, celui de l’artifice et celui de l’artefact ? Et encore, que jamais à ce point Venet n’a été aussi près d’atteindre cette monosémie, ce seul niveau de signification à quoi il voulait réduire l’objet d’art dans ses diagrammes et ses planches mathématiques ?

Bernard Ceysson, Extraits du catalogue de l’exposition au musée de Saint-Etienne, février-mars 1978

Andy Warhol

Hammer and Sickle Series

31 mai – 9 juillet, 1977

Vedette du Pop art new-yorkais, Andy Warhol entretient d’un air absent une légende et une clique, l’une et l’autre fort attentives au profit, qui font de chacune de ses apparitions publiques ou de ses expositions un petit événement. De 1961 à 1965, il fut, en effet, incontestablement l’un des artistes les plus singuliers, si ce n’est l’un des plus importants d’une Amérique qui réclamait le leadership de la création artistique. Faisant entrer explicitement, et cela avec quelques autres, la photographie dans le champ historique de la peinture, et se défendant de toute attitude émotionnelle, il utilisait avec un raffinement exceptionnel les techniques et les images de la publicité commerciale. Pas censeur et encore moins moralisateur, Andy Warhol s’en tenait volontairement aux effets formels les plus froids et aux techniques les plus superficielles pour établir le constat distancé d’une certaine façon de vivre et l’impossibilité qu’il y a à y changer quoi que ce soit. Les boîtes de soupe, les bouteilles de Coca, les paquets de lessive, les idoles du star-system, Marilyn, Liz Taylor, Marlon Brando ou Jackie Kennedy, les images de suicide, la bombe atomique, les émeutes raciales ou les accidents d’autos atteignaient alors dans le procédé impersonnel de la reproduction mécanique sur la toile qu’est la sérigraphie (procédé qu’il utilise depuis 1962) une déshumanisation tragique et une mise en distance de la réalité qui pouvait se percevoir comme une image de la mort.

Andy Warhol s’était consacré au cinéma et n’avait reparu dans le monde de la peinture qu’en 1973, avec cent cinquante portraits de Mao. Aujourd’hui, il nous offre une série de Faucille et Marteau, qui s’inscrivent en rouge et noir, toujours selon la pratique du report sérigraphique, sur de grandes toiles blanches où peuvent se lire les traces du geste de peindre. Mais qu’on ne s’affole pas, La Faucille et le Marteau, il faudrait plutôt dire ici la serpette et le maillet, ne sont en rien les images d’une révolution. Andy Warhol ne fait pas la révolution, et même lorsqu’il nous a montré, en 1967, ces admirables et terribles Chaises électriques, l’appareil le plus sophistiqué inventé par la justice des hommes pour mettre à mort d’autres hommes, l’artiste ne témoigne jamais pour ou contre un système, il sait trop bien les limites qu’il ne saurait franchir. Le symbole des classes ouvrières et paysannes est ici un cliché, comme un autre, celui de cette superpuissance qui fait trembler les Américains.

Le Matin, 7 juin 1977

Willem De Kooning

17 septembre – 29 octobre, 1977

Qu’il s’agisse de tentations, de carnavals, de rondes de nuit ou de fiancées juives, d’autoportraits ou de cavaliers, de jugements de Pilate ou de suicide de Saül, en passant par la parabole des aveugles (cette guirlande de cas cliniques exorbités que De Kooning a précisément retracée) ; qu’on passe de champs de blé à corbeaux au conflit de l’horizontale et de la verticale par-dessus paysages et clochers pour en arriver au boogie-woogie par pastilles en blocs des cités ; qu’on vomisse une toile ou au contraire qu’on l’efface, qu’on fasse transparaître l’allusion hallucinée ligne-toile dans l’excès d’une couleur qui semble se retourner dans son extinction fibrée, c’est toujours la même force convulsive catastrophique qui se profile dans le visible, touchable, saisissable, dessinable, peignable, sculptable, volumable, la même impossibilité affirmée. Comment faire crier à la peinture qu’elle ne saura jamais parler ? Comment attraper ce drame du retard de la parole sur elle-même engorgée en matière, sinon en donnant l’illusion que la nature en train de devenir chair ne s’écrit en traits et couleurs que pour signer l’envers où la chair devrait se faire verbe ? En un sens, De Kooning fait comme les autres : il n’arrête pas de signer. Sauf qu’il incorpore sa signature à sa signature (action painting, ça s’appelle) de telle façon qu’il a l’air de s’en traverser. Il commence à se dessiner de très près les muscles du cou devant un miroir : le voilà projeté dans une série infinie de femmes, les plus cruelles que l’on ait jamais découpées. C’est Lilith, dit-il, en riant d’un drôle de rire. On fait ça depuis la Mésopotamie ou la préhistoire. Conjuration de l’idole couverte de crânes, renflement de l’origine qu’on enterrera pour mieux la fixer. Mais les « girlies » de De Kooning, elles, passent vite de haut en bas ou de droite à gauche, avec leur tête mutine de mort, leur sourire idiot carnassier, leurharnachement érotique gras montrant le trou du squelette […]. Publiques, publicitaires, désacralisées et télévisées, elles partent de la consommation de leur bouche pour se voir rentrées-violées dans l’espace qu’elles appellent à perpétuer. Lèvres tubes, os du crayon muet, voilà les têtes collées à des troncs-poitrails de palette bleue ou jaune, avant qu’elles soient noyées, jambes ouvertes, dans les paysages multipliés où il n’y a que ça à voir : le rien à voir de la gratuité de l’espèce aux bords de son souci de planète, l’éclatement de l’avoir, l’aveu que le voir se fait dans le fait de voir à côté.

Philippe Sollers, art press, octobre 1977

C’est je crois bien la première fois que Willem De Kooning expose ses sculptures à Paris. On connaît bien sa peinture que l’on peut rattacher à l’abstraction lyrique, et les toiles qu’il présente à la Galerie Daniel Templon en même temps que ses bronzes témoignent que cet artiste de 73 ans n’a rien perdu de sa force. Ces jaunes, ces rouges stridents qui éclatent sur des parties blanches parcourues d’éclaboussures noires s’imposent par leur vitalité. Aucun endroit de la toile ne connaît le repos ni la stabilité. La matière picturale paraît tantôt en ébullition, tantôt frémissante sous la rafale. Des affluents de couleur convergent vers un accident de terrain qui les fait rejaillir dans d’autres directions. Le tableau donne l’impression d’être en mutation permanente comme si la main y travaillait encore. Il se fait, se défait, se refait sous nos yeux. On pense à ce que Paul Valéry disait de l’élaboration d’un poème : il la comparait au geste du fumeur qui fait lui-même ses cigarettes. On roule et on déroule les brins de tabac dans le papier jusqu’à ce que le cylindre trouve sa forme définitive. Ainsi des peintures de De Kooning. Tous les incidents que nous surprenons à leur surface finissent par s’ordonner et par trouver un équilibre.

Pierre Mazars, Le Figaro, 24 septembre 1977

Bill Beckley

5 – 30 novembre, 1977

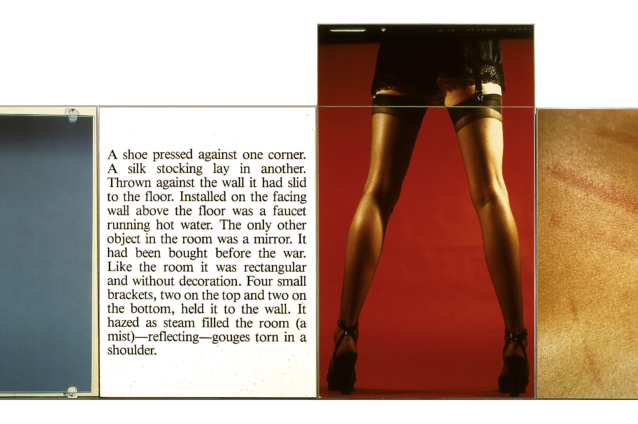

L’Américain Bill Beckley, né en 1946, s’exprime par des textes et des photos, comme beaucoup de conceptuels ou de tenants de l’art narratif. La mise en relation du texte et des images n’a rien d’explicatif. Beckley recherche l’analogie au second degré. Les photos sont banales et fixent un aspect typique de la réalité : autobus, cocotier au bord d’une lagune, visage maquillé d’un mannequin… A partir de l’image première, Beckley développe une idée à laquelle s’accrochent différentes séquences visuelles. Il part ainsi de la photo agrandie d’une moquette, enchaîne sur l’idée de confort représentée par le détail d’un divan en velours, lequel est mis en parallèle avec une plage d’allure tahitienne. L’image bloquant les descriptions ver-bales, le labyrinthe des mots s’opposant à la représentation photographique, tels sont les problèmes qu’aborde Bill Beckley. S’agit-il de linguistique ? Non. Mais d’une très subtile réflexion sur toute forme d’expression.